Мало ли что под руками твоими поет...

05.12.2013 в 14:11

Пишет TrashTank:Совместим ли православный крест с красной звездой?

Герман Стерлигов, некогда "прославившийся" своими утверждения о "безблагодатности" всех православных церквей, нынче поднял вопрос о возможности служить в Российской армии для истинно верующего: «Старший сын уже предпризывного возраста и всей душой стремится на военную службу, но перед ним, как перед православным христианином, поставлен непреодолимый барьер - требование надеть на себя сатанинскую символику (пентограмму - пятиконечную звезду) и давать присягу "свято чтить" антихристианскую конституцию. Для христианина это прямое отречение от Христа».

Я, как человек от теологии далекий, не стану вдаваться в многословные богословские диспуты, а просто приведу несколько примеров из нашей недавней истории.

Священник псковского села Хохловы Горки Порховского района Федор Пузанов (1888-1965). Участник двух мировых войн, награжден тремя Георгиевскими крестами, Георгиевской медалью 2-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. Отец Федор вел разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и одеждой, сообщал данные о передвижениях немцев. В январе 1944, рискуя жизнью, предотвратил угон в немецкий плен трехсот односельчан.

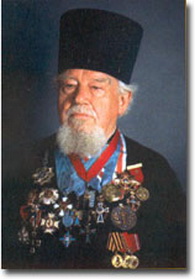

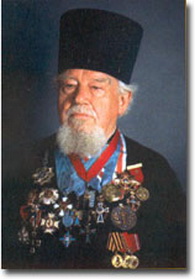

Архимандрит Нифонт (в миру Николай Глазов) (1918-2004). Кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, медалей: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

читать дальше

Архимандрит Алипий (Иван Михайлович Воронов) (1914-1975). Кавалер ордена Красной звезды, медали «За отвагу», нескольких медалей «За боевые заслуги».

Протоиерей Николай (Колосов) (1915-2011). Кавалер ордена Боевого Красного знамени, ордена Отечественной войны, медали «За победу над Германией».

Архиепископ Михей (Александр Александрович Хархаров) (1921-2005). Участвовал в снятии блокады Ленинграда, воевал в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Берлина, награждён несколькими медалями.

Протоиерей Глеб (Каледа) (1921-1994). Участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной Войны.

Монахиня мать Адриана (Наталья Владимировна Малышева) (1921-2012). Армейская разведка, войну закончила лейтенантом. Награждена орденами Красного Знамени и Отечественной Войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда». После войны участвовала в создании двигателей для зенитно-ракетного комплекса С-75, которым 1 мая 1960 года был сбит над Свердловском американский разведчик U-2.

Монахиня Елисавета (Вера Дмитриева) (1923-2011). На фронте была медсестрой, вынесла множество раненых с поля боя, награждена орденом Отечественной войны.

Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина). В составе батальона аэродромного обслуживания прошла от Москвы до Берлина, участник штурма Кенигсберга. Награждена орденом Отечественной войны, медалями.

Протоиерей Василий (Брылев) (1924-2011). Участник битвы за Ржев и Курской битвы. Награжден орденами Отечественной войны и медалью «За отвагу».

Протоиерей Ариан (Пневский) (1924 г.р.). Входил в партизанское соединение под командованием генерала Сидора Артемьевича Ковпака. Участник форсирования Вислы и Одера. Войну закончил в танковых войсках. Награждён орденом Отечественной войны и множеством медалей.

Протоиерей Алексий (Осипов) (1924-2004). Получил тяжелое ранение, будучи корректировщиком дивизиона тяжелых минометов РВГК. Награжден медалями: «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Протоиерей Борис (Бартов) (1926 г.р.). Прошел войну авиационным техником штурмового полка. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.

Протоиерей Роман (Косовский) (1924 г.р.) 27 лет прослужил в армии, начиная с 1941 года, из них - три года на Кубе, во время Карибского кризиса. Награжден орденом Отечественной войны и множеством медалей.

Протоиерей Александр (Смолкин) (1926-2002). Старший сержант, вернулся в строй после тяжелого ранения, награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», польской медалью.

Протоиерей Валентин (Бирюков) (1922 г.р.). С 1941 года служил наводчиком орудия на Ленинградском фронте. После прорыва блокады дошел до Восточной Пруссии и участвовал в штурме Кенигсберга. Закончил войну в Польше. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».Служил в блокадном Ленинграде, защищал "Дорогу жизни", в 1944 году получил пулевые и осколочные ранения.

Протоиерей Сергий (Вишневский) (1926 г.р.). Призван в 1943 году, проходил службу в тыловых частях из-за дистрофии (при росте 149 см весил 36 кг).

Протодиакон Николай (Попович) (1926 г.р.). Сержант, командир расчета пулемета "Максим", кавалер ордена Красной звезды и Отечественной войны.

Монах Самуил (Мальков Алексей Иванович) (1924 г.р.). Учился во 2-м Московском пулеметном училище, затем отправлен на фронт под Сталинград автоматчиком. На Курской дуге был ранен, после ранения направлен в школу младших командиров, окончил ее успешно, остался преподавать, затем направлен в Киевское танковое училище. После войны работал в НИИХИММАШ старшим инженером-конструктором.

Митрополит Тверской и Кашинский Алексий (Коноплёв) (1910-1988). На фронте с октября 1941 года, после второго ранения признан годным к нестроевой службе и зачислен в военно-дорожный отряд. Награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги».

Архимандрит Кирилл (Иван Дмитриевич Павлов) (1919 г. р.) Участник Финской войны, затем Великой Отечественной. В должности командира взвода принял участие в Сталинградской битве. Участвовал в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году. Награжден медалью «За оборону Сталинграда» и другими.

Архимандрит Петр (Кучер) (1926 г.р.). В возрасте 17 лет призван в артиллерию, закончил сержантскую школу, участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Кавалер ордена Славы III степени, ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и др. Демобилизовался осенью 1950 года, майор в отставке.

Архидиакон Андрей (Мазур) (1927 г.р.). Уроженец Польши, призван в РККА на заключительном этапе войны, в качестве командира отделения миномётчиков участвовал в Берлинской операции. Кавалер ордена Отечественной войны II степени, медалей «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Патриарх Пимен (Сергей Михайлович Извеков) (1910-1990). Проходил срочную службу в 1932-34 годах, был мобилизован в 1941 году, служил на должностях помощника по тылу начальника штаба 519-го стрелкового полка, заместителем командира и командиром роты 702-го стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии на Южном и Степном фронтах, с августа 1943 года числится пропавшим без вести, затем приказ об исключении из списков Советской Армии отменяется с формулировкой "впоследствии оказавшийся в живых", а "ст. л-т Извеков Сергей Михайлович ГУК 01464-46 осуждён".

Архимандрит Макарий (Игорь Николаевич Реморов) (1907-1998). В июле 1941 года мобилизован в инженерно-саперный батальон под Москвой, затем до 1944 года обеспечивал «Дорогу жизни» через Ладогу. Закончил войну в Кенигсберге. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Архимандрит Серафим (Николай Александрович Урбановский) (1908 - 1996). Призван на срочную службу из Сретенского мужского монастыря в 1930-33 гг. Повторно мобилизован в 1942 г. Закончил школу младших командиров с присвоением звания старшего сержанта. Окончил курсы санитаров. Участвовал в боях под Ленинградом. Получил тяжелое ранение в голову, закончившееся потерей правого глаза, после госпиталя в составе батальона выздоравливающих гонял из Монголии лошадей для нужд армии.

Анатолий Алексеевич Михеев – старший пономарь Александро-Невского собора Новосибирска. В 1943 году добровольцем ушел на фронт, как только исполнилось 16 лет. Попал в противотанковый артиллерийский дивизион, вел боевые действия в Прибалтике, принимал участие в Восточно-Прусской наступательной операции, участвовал в штурме Кенигсберга, оттуда переброшен в Манчжурию, где участвовал в войне с Японией. Боевой путь закончил в Харбине. Демобилизовался в начале 50-х годов. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Игумен Николай (Калинин). Закончил Саратовское пехотное училище в звании младший лейтенант. На фронте с сентября 44-го по май 45-го. Командир взвода 216-го стрелкового полка 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Кавалер ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалей «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Протоиерей Димитрий (Дудко). В 1941-43 годах находился на оккупированной территории. В 1943 году призван в Красную Армию. В 1944 году комиссован после ранения и перенесённого тифа.

Схиархимандрит Серафим (Блохин) был награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

Протодиакон Виктор (Молодецкий). Воевал все 4 года, демобилизовался в звании старшего сержанта», награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Отец Петр (Бахтин). Участник Финской и Великой Отечественной войны. Дошел до Праги. Кавалер четырех орденов, в том числе - Боевого Красного Знамени.

Протоиерей Рафаил (Маркелов). Снайпер 319-го стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта, ранен под Ригой.

Насельник Успенской Киево-Печерской лавры монах Руф ( Василий Филимонович Резвых). Встретил войну в звании младшего лейтенанта ВВС, летчик-истребитель.

И.И. Баландин, отслужив в 1920-е гг. псаломщиком, а затем и священником в храмах Воткинска, воевал в действующей армии с июля 1941 г . Он стал лейтенантом, был удостоен ордена Красного Знамени, четырех медалей и грамоты от командующего Первым Украинским фронтом.

Принявший духовный сан в 1924 г. Ф.Е. Красильников был затем пулеметчиком на Первом Белорусском фронте, а в 1945 г . стал настоятелем храма села Короленко (Старый Мултан).

Можгинский священник П.М. Коновалов воевал еще на Первой мировой, а в Великой Отечественной участвовал с марта 1942 по август 1945 г .

Протодиакон Гавриил (Овчаренко). До войны работал регентом. На Юго-Западном фронте руководил армейским ансамблем, прошел Украину, Северный Кавказ, Румынию, Болгарию. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Диакон Михаил (Антипов), клирик Воскресенской церкви города Пугачева, воевал на 4-м Украинском фронте с 1943 года до Победы. Там же в звании капитана служил протодиакон Гавриил Александрович Овчаренко, а полковым хирургом был священник Вячеслав Федорович Островидов.

Секретарь Саратовской епархии Иван Попов, выпускник Военно-воздушной академии им. Жуковского. С 1941г. в действующей армии, демобилизовался в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР, постановлением Моссовета от 19/IX-44 г. 17 человек священнослужителей московских и тульских церквей, в том числе митрополит Крутицкий Николай, как особо проявившие себя в патриотической деятельности, награждены медалями "За оборону Москвы". Более пятидесяти священнослужителей награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Московские пастыри благословляли верующих на сооружение оборонительных рубежей, и сами принимали участие в этом, а многие из них – и в местных органах противовоздушной обороны. Священнослужители организовывали в своих храмах бомбоубежища. Среди них необходимо отметить митрополита Николая (Ярушевича), архиепископа Алексия (Палицына), протопресвитера Николая Колчицкого, протоиереев Александра Смирнова, Алексея Смирнова, Николая Сарычева, Козьму Алексеева, Федора Казанского, Павла Успенского, Михаила Кузнецова, Петра Турбина, Михаила Понятского, Вячеслава Соллертинского, Василия Ремешкова, Аркадия Пономарева, Стефана Маркова, Павла Лепехина, Николая Бажанова, Павла Цветкова. Они принимали активное участие в тушении пожаров от зажигательных бомб, руководили прихожанами при рытье окопов и ночных дежурствах по противо-воздушной обороне. В своих речах, проповедях и обращениях к верующим столицы призывали к подвигам в труде в деле укрепления обороны страны.

Протоиерей Александр Федорович Романушко был настоятелем церкви в селе Мало-Плотницкое Логишинского района Пинской области. Он во время Великой Отечественной войны служил в партизанском подразделении. Он не раз участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. В заброшенных храмах о. Александр отпевал павших на поле боя партизан. Он также призывал верующих помогать посильно партизанам и защищать родную землю от фашистов. Александр Романушко был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. Протоиерей Александр участвовал в партизанском движении с лета 1942 по лето 1944 года.

Кстати, именно он в 1943 году на похоронах убитого полицая обратился к аудитории со следующими словами: "Братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого. Но не наших молитв «со святыми упокой» заслужил своей жизнью во гробе предлежащий. Он — изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо вечной памяти произнесём же: «Анафема»". Друзьям погибшего батюшка посоветовал покаяться и стать на борьбу с фашизмом для искупления грехов своих тяжких. После краткой проповеди группа полицаев прямо с похорон ушла с партизанами. Из его письма, посланного осенью 1944 года митрополиту Алексию, следовало, что число священников в Полесской епархии уменьшилось на 55%. Многие из них были расстреляны за содействие партизанам.

Настоятель церкви в Старом Селе Николай Иванович Пыжевич с первых дней войны помогал партизанам вместе со своей семьёй, заботился о тяжелораненых, занимался распространением листовок среди населения. В сентябре 1943 г. отряд карателей заживо сжёг в собственном доме о. Николая и его семью. Через некоторое время за помощь партизанам было полностью уничтожено и Старое Село, а 500 его жителей заживо сожжены в церкви.

Настоятель Свято-Успенской церкви Ивановского района Брестской области Василий Данилович Копычко помогал раненым красноармейцам. Его дом был местом встреч подпольщиков с партизанами. С начала войны до самой победы отец Василий духовно укреплял своих прихожан, совершал богослужения ночью. Священник рассказывал верующим о положении на фронтах, призывал противостоять захватчикам, распространял партизанские листовки.Отец Василий организовал среди крестьян сбор одежды, обуви, продуктов, оружия для партизан. За заслуги перед Родиной протоиерей Василий Копычко был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

Трое сыновей настоятеля церкви во имя Покрова Богоматери в селе Хворосно Логишинского района Пинской области священника Иоанна Лойко, по благословению отца, ушли в партизаны. В феврале 1943 года Хворосно было окружено фашистами. Штабом партизанского командования было принято решение без боя оставить этот край и с большей частью населения выйти из окружения, но отец Иоанн остался с теми, кто не имел возможности отступать, чтобы помогать больным, калекам, беспомощным старикам. Его сожгли фашисты 15 февраля вместе с несколькими сотнями прихожан в храме, где совершал Божественную Литургию.

В селе Ящерово Гатчинского района были расстреляны за антигерманскую агитацию оба священника местной церкви. Служивший в Гатчине протоиерей Феодор Забелин спрятал советского разведчика в алтаре храма, спасая его от немцев.

Священник Ф. Петрановский организовал в Одессе подпольную группу; регулярно принимал сводки Совинформбюро по радиоприемнику, расположенному в подвале дома. Информация передавалась верующим устно, а самые важная записывалась и распространялась.

70-ти летний протоиерей Иван Иванович Рожанович предоставил свой дом для встреч подпольщиков с партизанскими разведчиками. Также сам лично помогал партизанам. С участием о. Иоанна предпринимались рискованные шаги «челночной дипломатии» между бургомистром г. Высоцка Тхоржевским, комендантом полиции полковником Фоминым и партизанским командованием. В итоге были освобождены пятнадцать партизанских заложников села Велюни. Кроме того, на сторону партизан перешел вооруженный отряд казаков из гарнизона г. Высоцка и полицейские части во главе с полковником Фоминым.

Был связным партизанского отряда имени Григория Котовского Ильянского района Вилейской области, а позднее вступил в партизанский отряд имени Михаила Фрунзе, действовавший на территории той же области, и священник деревни Латыголь Виктор Васильевич Бекаревич.

Сотрудничали с партизанами отец Иоанн Курьян, служивший в одном из приходов Минской области; священник села Сидельники Порозовского района Брестской области Яссиевич Афанасий Автонович. А отец Николай Александрович Хильтов, священник деревни Блячино Клецкого района Барановичской области постоянно помогал разведывательной группе под командованием Михаила Шершнева из бригады имени Василия Ивановича Чапаева, а позже при церковном доме организовал госпиталь, в котором лечились раненые партизаны.

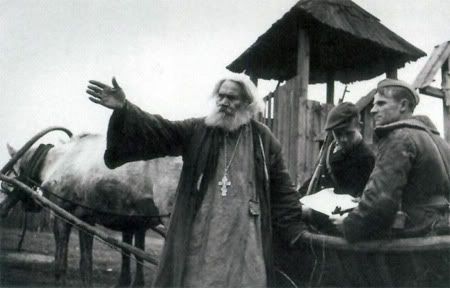

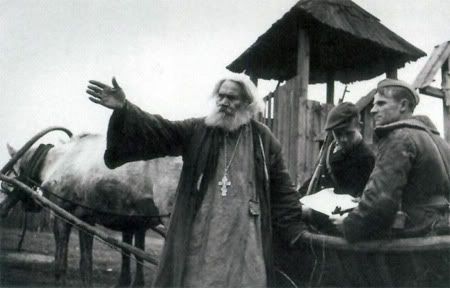

Партизанский разведчик настоятель Видонской церкви Уторгошского района Мефодий Белов прощается с дочерью Руфиной — партизанской разведчицей. В 1943 году при выполнении разведывательного задания на станции Дно отец Мефодий был схвачен немцами и после пыток расстрелян.

Священник Анатолий Гандарович из деревни Рабунь Куренецкого района Вилейской области не раз принимал у себя партизан, давал им продукты и место для отдыха. Партизаны хранили в доме священника тол, капсули и бикфордовы шнуры. Помогал священник и медикаментами. Священник деревни Массоляны Крынковского района Белостокской области Анатолий Миссеюк неоднократно передавал продукты для партизанского отряда «Звезда». Помогал партизанам священник из г. Луга М.С. Образцов, за что был отмечен командованием РККА.

Осенью 1943 года был расстрелян немцами священник Николай Иванович Михайловский – настоятель Свято-Воздвиженской церкви деревни Рогозино Жабинковского района Брестской области. За связь с партизанами был расстрелян священник Новик с женой и детьми, семидесятидвухлетний протоиерей Павел Сосновский. После зверских пыток расстрелян и сорокасемилетний священник Павел Щерба. За связь с партизанами была расстреляна осенью 1943 года немцами семья священника Виталия Михайловича Боровского из деревни Лаша.

Священника Петра Бацяна арестовало СД, зверски замучив в Минской тюрьме. В 1943 году СД расстреляло священника Малишеского в городе Слониме Барановичской области. Протоиерей Павел Сосновский выдавал справки о благонадежности, был арестован СД и зверски замучен.

Николай Александрович Хильтов, его брат Георгий Александрович Хильтов, тоже священник, их жены Наталья Ивановна и Лидия Александровна арестованы Барановичским СД и замучены в концентрационном лагере «Колдычево».

В г. Орле весь период немецкой оккупации успешно действовал подпольный госпиталь, одним из руководителей которого был врач В.И. Турбин, в 1930-е гг. тайно принявший монашество. Благодаря его личному мужеству и самоотверженности медперсонала в этом госпитале удалось спасти несколько оказавшихся в плену бойцов Красной армии. После излечения их переправили через линию фронта.

Украинский священник Иоанн Карбованец и насельницы Домбокского монастыря близ г. Мукачево, рискуя жизнью, спасли обреченных на голодную смерть 180 детей, вывезенных немецкими захватчиками в августе 1943 г. из орловского детского дома.

В Курской области священник села Глебова Павел Андреевич Говоров скрывал у себя бежавших из фашистского плена летчиков и помог им перейти к своим, а протоиерей Семыкин не только помогал пленным красноармейцам, но и после прихода советских войск мобилизовал местное население для дежурства и ухода за ранеными в полевом госпитале.

Но также среди священнослужителей, которые геройски проявили себя в годы войны, есть огромное количество имён, которые остались безвестными.

URL записиГерман Стерлигов, некогда "прославившийся" своими утверждения о "безблагодатности" всех православных церквей, нынче поднял вопрос о возможности служить в Российской армии для истинно верующего: «Старший сын уже предпризывного возраста и всей душой стремится на военную службу, но перед ним, как перед православным христианином, поставлен непреодолимый барьер - требование надеть на себя сатанинскую символику (пентограмму - пятиконечную звезду) и давать присягу "свято чтить" антихристианскую конституцию. Для христианина это прямое отречение от Христа».

Я, как человек от теологии далекий, не стану вдаваться в многословные богословские диспуты, а просто приведу несколько примеров из нашей недавней истории.

Священник псковского села Хохловы Горки Порховского района Федор Пузанов (1888-1965). Участник двух мировых войн, награжден тремя Георгиевскими крестами, Георгиевской медалью 2-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. Отец Федор вел разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и одеждой, сообщал данные о передвижениях немцев. В январе 1944, рискуя жизнью, предотвратил угон в немецкий плен трехсот односельчан.

Архимандрит Нифонт (в миру Николай Глазов) (1918-2004). Кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, медалей: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

читать дальше

Архимандрит Алипий (Иван Михайлович Воронов) (1914-1975). Кавалер ордена Красной звезды, медали «За отвагу», нескольких медалей «За боевые заслуги».

Протоиерей Николай (Колосов) (1915-2011). Кавалер ордена Боевого Красного знамени, ордена Отечественной войны, медали «За победу над Германией».

Архиепископ Михей (Александр Александрович Хархаров) (1921-2005). Участвовал в снятии блокады Ленинграда, воевал в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Берлина, награждён несколькими медалями.

Протоиерей Глеб (Каледа) (1921-1994). Участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной Войны.

Монахиня мать Адриана (Наталья Владимировна Малышева) (1921-2012). Армейская разведка, войну закончила лейтенантом. Награждена орденами Красного Знамени и Отечественной Войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда». После войны участвовала в создании двигателей для зенитно-ракетного комплекса С-75, которым 1 мая 1960 года был сбит над Свердловском американский разведчик U-2.

Монахиня Елисавета (Вера Дмитриева) (1923-2011). На фронте была медсестрой, вынесла множество раненых с поля боя, награждена орденом Отечественной войны.

Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина). В составе батальона аэродромного обслуживания прошла от Москвы до Берлина, участник штурма Кенигсберга. Награждена орденом Отечественной войны, медалями.

Протоиерей Василий (Брылев) (1924-2011). Участник битвы за Ржев и Курской битвы. Награжден орденами Отечественной войны и медалью «За отвагу».

Протоиерей Ариан (Пневский) (1924 г.р.). Входил в партизанское соединение под командованием генерала Сидора Артемьевича Ковпака. Участник форсирования Вислы и Одера. Войну закончил в танковых войсках. Награждён орденом Отечественной войны и множеством медалей.

Протоиерей Алексий (Осипов) (1924-2004). Получил тяжелое ранение, будучи корректировщиком дивизиона тяжелых минометов РВГК. Награжден медалями: «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Протоиерей Борис (Бартов) (1926 г.р.). Прошел войну авиационным техником штурмового полка. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.

Протоиерей Роман (Косовский) (1924 г.р.) 27 лет прослужил в армии, начиная с 1941 года, из них - три года на Кубе, во время Карибского кризиса. Награжден орденом Отечественной войны и множеством медалей.

Протоиерей Александр (Смолкин) (1926-2002). Старший сержант, вернулся в строй после тяжелого ранения, награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», польской медалью.

Протоиерей Валентин (Бирюков) (1922 г.р.). С 1941 года служил наводчиком орудия на Ленинградском фронте. После прорыва блокады дошел до Восточной Пруссии и участвовал в штурме Кенигсберга. Закончил войну в Польше. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».Служил в блокадном Ленинграде, защищал "Дорогу жизни", в 1944 году получил пулевые и осколочные ранения.

Протоиерей Сергий (Вишневский) (1926 г.р.). Призван в 1943 году, проходил службу в тыловых частях из-за дистрофии (при росте 149 см весил 36 кг).

Протодиакон Николай (Попович) (1926 г.р.). Сержант, командир расчета пулемета "Максим", кавалер ордена Красной звезды и Отечественной войны.

Монах Самуил (Мальков Алексей Иванович) (1924 г.р.). Учился во 2-м Московском пулеметном училище, затем отправлен на фронт под Сталинград автоматчиком. На Курской дуге был ранен, после ранения направлен в школу младших командиров, окончил ее успешно, остался преподавать, затем направлен в Киевское танковое училище. После войны работал в НИИХИММАШ старшим инженером-конструктором.

Митрополит Тверской и Кашинский Алексий (Коноплёв) (1910-1988). На фронте с октября 1941 года, после второго ранения признан годным к нестроевой службе и зачислен в военно-дорожный отряд. Награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги».

Архимандрит Кирилл (Иван Дмитриевич Павлов) (1919 г. р.) Участник Финской войны, затем Великой Отечественной. В должности командира взвода принял участие в Сталинградской битве. Участвовал в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году. Награжден медалью «За оборону Сталинграда» и другими.

Архимандрит Петр (Кучер) (1926 г.р.). В возрасте 17 лет призван в артиллерию, закончил сержантскую школу, участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Кавалер ордена Славы III степени, ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и др. Демобилизовался осенью 1950 года, майор в отставке.

Архидиакон Андрей (Мазур) (1927 г.р.). Уроженец Польши, призван в РККА на заключительном этапе войны, в качестве командира отделения миномётчиков участвовал в Берлинской операции. Кавалер ордена Отечественной войны II степени, медалей «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Патриарх Пимен (Сергей Михайлович Извеков) (1910-1990). Проходил срочную службу в 1932-34 годах, был мобилизован в 1941 году, служил на должностях помощника по тылу начальника штаба 519-го стрелкового полка, заместителем командира и командиром роты 702-го стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии на Южном и Степном фронтах, с августа 1943 года числится пропавшим без вести, затем приказ об исключении из списков Советской Армии отменяется с формулировкой "впоследствии оказавшийся в живых", а "ст. л-т Извеков Сергей Михайлович ГУК 01464-46 осуждён".

Архимандрит Макарий (Игорь Николаевич Реморов) (1907-1998). В июле 1941 года мобилизован в инженерно-саперный батальон под Москвой, затем до 1944 года обеспечивал «Дорогу жизни» через Ладогу. Закончил войну в Кенигсберге. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Архимандрит Серафим (Николай Александрович Урбановский) (1908 - 1996). Призван на срочную службу из Сретенского мужского монастыря в 1930-33 гг. Повторно мобилизован в 1942 г. Закончил школу младших командиров с присвоением звания старшего сержанта. Окончил курсы санитаров. Участвовал в боях под Ленинградом. Получил тяжелое ранение в голову, закончившееся потерей правого глаза, после госпиталя в составе батальона выздоравливающих гонял из Монголии лошадей для нужд армии.

Анатолий Алексеевич Михеев – старший пономарь Александро-Невского собора Новосибирска. В 1943 году добровольцем ушел на фронт, как только исполнилось 16 лет. Попал в противотанковый артиллерийский дивизион, вел боевые действия в Прибалтике, принимал участие в Восточно-Прусской наступательной операции, участвовал в штурме Кенигсберга, оттуда переброшен в Манчжурию, где участвовал в войне с Японией. Боевой путь закончил в Харбине. Демобилизовался в начале 50-х годов. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Игумен Николай (Калинин). Закончил Саратовское пехотное училище в звании младший лейтенант. На фронте с сентября 44-го по май 45-го. Командир взвода 216-го стрелкового полка 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Кавалер ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалей «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Протоиерей Димитрий (Дудко). В 1941-43 годах находился на оккупированной территории. В 1943 году призван в Красную Армию. В 1944 году комиссован после ранения и перенесённого тифа.

Схиархимандрит Серафим (Блохин) был награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

Протодиакон Виктор (Молодецкий). Воевал все 4 года, демобилизовался в звании старшего сержанта», награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Отец Петр (Бахтин). Участник Финской и Великой Отечественной войны. Дошел до Праги. Кавалер четырех орденов, в том числе - Боевого Красного Знамени.

Протоиерей Рафаил (Маркелов). Снайпер 319-го стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта, ранен под Ригой.

Насельник Успенской Киево-Печерской лавры монах Руф ( Василий Филимонович Резвых). Встретил войну в звании младшего лейтенанта ВВС, летчик-истребитель.

И.И. Баландин, отслужив в 1920-е гг. псаломщиком, а затем и священником в храмах Воткинска, воевал в действующей армии с июля 1941 г . Он стал лейтенантом, был удостоен ордена Красного Знамени, четырех медалей и грамоты от командующего Первым Украинским фронтом.

Принявший духовный сан в 1924 г. Ф.Е. Красильников был затем пулеметчиком на Первом Белорусском фронте, а в 1945 г . стал настоятелем храма села Короленко (Старый Мултан).

Можгинский священник П.М. Коновалов воевал еще на Первой мировой, а в Великой Отечественной участвовал с марта 1942 по август 1945 г .

Протодиакон Гавриил (Овчаренко). До войны работал регентом. На Юго-Западном фронте руководил армейским ансамблем, прошел Украину, Северный Кавказ, Румынию, Болгарию. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Диакон Михаил (Антипов), клирик Воскресенской церкви города Пугачева, воевал на 4-м Украинском фронте с 1943 года до Победы. Там же в звании капитана служил протодиакон Гавриил Александрович Овчаренко, а полковым хирургом был священник Вячеслав Федорович Островидов.

Секретарь Саратовской епархии Иван Попов, выпускник Военно-воздушной академии им. Жуковского. С 1941г. в действующей армии, демобилизовался в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР, постановлением Моссовета от 19/IX-44 г. 17 человек священнослужителей московских и тульских церквей, в том числе митрополит Крутицкий Николай, как особо проявившие себя в патриотической деятельности, награждены медалями "За оборону Москвы". Более пятидесяти священнослужителей награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Московские пастыри благословляли верующих на сооружение оборонительных рубежей, и сами принимали участие в этом, а многие из них – и в местных органах противовоздушной обороны. Священнослужители организовывали в своих храмах бомбоубежища. Среди них необходимо отметить митрополита Николая (Ярушевича), архиепископа Алексия (Палицына), протопресвитера Николая Колчицкого, протоиереев Александра Смирнова, Алексея Смирнова, Николая Сарычева, Козьму Алексеева, Федора Казанского, Павла Успенского, Михаила Кузнецова, Петра Турбина, Михаила Понятского, Вячеслава Соллертинского, Василия Ремешкова, Аркадия Пономарева, Стефана Маркова, Павла Лепехина, Николая Бажанова, Павла Цветкова. Они принимали активное участие в тушении пожаров от зажигательных бомб, руководили прихожанами при рытье окопов и ночных дежурствах по противо-воздушной обороне. В своих речах, проповедях и обращениях к верующим столицы призывали к подвигам в труде в деле укрепления обороны страны.

Протоиерей Александр Федорович Романушко был настоятелем церкви в селе Мало-Плотницкое Логишинского района Пинской области. Он во время Великой Отечественной войны служил в партизанском подразделении. Он не раз участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. В заброшенных храмах о. Александр отпевал павших на поле боя партизан. Он также призывал верующих помогать посильно партизанам и защищать родную землю от фашистов. Александр Романушко был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. Протоиерей Александр участвовал в партизанском движении с лета 1942 по лето 1944 года.

Кстати, именно он в 1943 году на похоронах убитого полицая обратился к аудитории со следующими словами: "Братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого. Но не наших молитв «со святыми упокой» заслужил своей жизнью во гробе предлежащий. Он — изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо вечной памяти произнесём же: «Анафема»". Друзьям погибшего батюшка посоветовал покаяться и стать на борьбу с фашизмом для искупления грехов своих тяжких. После краткой проповеди группа полицаев прямо с похорон ушла с партизанами. Из его письма, посланного осенью 1944 года митрополиту Алексию, следовало, что число священников в Полесской епархии уменьшилось на 55%. Многие из них были расстреляны за содействие партизанам.

Настоятель церкви в Старом Селе Николай Иванович Пыжевич с первых дней войны помогал партизанам вместе со своей семьёй, заботился о тяжелораненых, занимался распространением листовок среди населения. В сентябре 1943 г. отряд карателей заживо сжёг в собственном доме о. Николая и его семью. Через некоторое время за помощь партизанам было полностью уничтожено и Старое Село, а 500 его жителей заживо сожжены в церкви.

Настоятель Свято-Успенской церкви Ивановского района Брестской области Василий Данилович Копычко помогал раненым красноармейцам. Его дом был местом встреч подпольщиков с партизанами. С начала войны до самой победы отец Василий духовно укреплял своих прихожан, совершал богослужения ночью. Священник рассказывал верующим о положении на фронтах, призывал противостоять захватчикам, распространял партизанские листовки.Отец Василий организовал среди крестьян сбор одежды, обуви, продуктов, оружия для партизан. За заслуги перед Родиной протоиерей Василий Копычко был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

Трое сыновей настоятеля церкви во имя Покрова Богоматери в селе Хворосно Логишинского района Пинской области священника Иоанна Лойко, по благословению отца, ушли в партизаны. В феврале 1943 года Хворосно было окружено фашистами. Штабом партизанского командования было принято решение без боя оставить этот край и с большей частью населения выйти из окружения, но отец Иоанн остался с теми, кто не имел возможности отступать, чтобы помогать больным, калекам, беспомощным старикам. Его сожгли фашисты 15 февраля вместе с несколькими сотнями прихожан в храме, где совершал Божественную Литургию.

В селе Ящерово Гатчинского района были расстреляны за антигерманскую агитацию оба священника местной церкви. Служивший в Гатчине протоиерей Феодор Забелин спрятал советского разведчика в алтаре храма, спасая его от немцев.

Священник Ф. Петрановский организовал в Одессе подпольную группу; регулярно принимал сводки Совинформбюро по радиоприемнику, расположенному в подвале дома. Информация передавалась верующим устно, а самые важная записывалась и распространялась.

70-ти летний протоиерей Иван Иванович Рожанович предоставил свой дом для встреч подпольщиков с партизанскими разведчиками. Также сам лично помогал партизанам. С участием о. Иоанна предпринимались рискованные шаги «челночной дипломатии» между бургомистром г. Высоцка Тхоржевским, комендантом полиции полковником Фоминым и партизанским командованием. В итоге были освобождены пятнадцать партизанских заложников села Велюни. Кроме того, на сторону партизан перешел вооруженный отряд казаков из гарнизона г. Высоцка и полицейские части во главе с полковником Фоминым.

Был связным партизанского отряда имени Григория Котовского Ильянского района Вилейской области, а позднее вступил в партизанский отряд имени Михаила Фрунзе, действовавший на территории той же области, и священник деревни Латыголь Виктор Васильевич Бекаревич.

Сотрудничали с партизанами отец Иоанн Курьян, служивший в одном из приходов Минской области; священник села Сидельники Порозовского района Брестской области Яссиевич Афанасий Автонович. А отец Николай Александрович Хильтов, священник деревни Блячино Клецкого района Барановичской области постоянно помогал разведывательной группе под командованием Михаила Шершнева из бригады имени Василия Ивановича Чапаева, а позже при церковном доме организовал госпиталь, в котором лечились раненые партизаны.

Партизанский разведчик настоятель Видонской церкви Уторгошского района Мефодий Белов прощается с дочерью Руфиной — партизанской разведчицей. В 1943 году при выполнении разведывательного задания на станции Дно отец Мефодий был схвачен немцами и после пыток расстрелян.

Священник Анатолий Гандарович из деревни Рабунь Куренецкого района Вилейской области не раз принимал у себя партизан, давал им продукты и место для отдыха. Партизаны хранили в доме священника тол, капсули и бикфордовы шнуры. Помогал священник и медикаментами. Священник деревни Массоляны Крынковского района Белостокской области Анатолий Миссеюк неоднократно передавал продукты для партизанского отряда «Звезда». Помогал партизанам священник из г. Луга М.С. Образцов, за что был отмечен командованием РККА.

Осенью 1943 года был расстрелян немцами священник Николай Иванович Михайловский – настоятель Свято-Воздвиженской церкви деревни Рогозино Жабинковского района Брестской области. За связь с партизанами был расстрелян священник Новик с женой и детьми, семидесятидвухлетний протоиерей Павел Сосновский. После зверских пыток расстрелян и сорокасемилетний священник Павел Щерба. За связь с партизанами была расстреляна осенью 1943 года немцами семья священника Виталия Михайловича Боровского из деревни Лаша.

Священника Петра Бацяна арестовало СД, зверски замучив в Минской тюрьме. В 1943 году СД расстреляло священника Малишеского в городе Слониме Барановичской области. Протоиерей Павел Сосновский выдавал справки о благонадежности, был арестован СД и зверски замучен.

Николай Александрович Хильтов, его брат Георгий Александрович Хильтов, тоже священник, их жены Наталья Ивановна и Лидия Александровна арестованы Барановичским СД и замучены в концентрационном лагере «Колдычево».

В г. Орле весь период немецкой оккупации успешно действовал подпольный госпиталь, одним из руководителей которого был врач В.И. Турбин, в 1930-е гг. тайно принявший монашество. Благодаря его личному мужеству и самоотверженности медперсонала в этом госпитале удалось спасти несколько оказавшихся в плену бойцов Красной армии. После излечения их переправили через линию фронта.

Украинский священник Иоанн Карбованец и насельницы Домбокского монастыря близ г. Мукачево, рискуя жизнью, спасли обреченных на голодную смерть 180 детей, вывезенных немецкими захватчиками в августе 1943 г. из орловского детского дома.

В Курской области священник села Глебова Павел Андреевич Говоров скрывал у себя бежавших из фашистского плена летчиков и помог им перейти к своим, а протоиерей Семыкин не только помогал пленным красноармейцам, но и после прихода советских войск мобилизовал местное население для дежурства и ухода за ранеными в полевом госпитале.

Но также среди священнослужителей, которые геройски проявили себя в годы войны, есть огромное количество имён, которые остались безвестными.

-

-

05.12.2013 в 15:55-

-

05.12.2013 в 16:08-

-

05.12.2013 в 16:39-

-

05.12.2013 в 20:23-

-

05.12.2013 в 22:41Подборка потрясающая.

-

-

06.12.2013 в 09:13-

-

07.12.2013 в 01:39Глеб, муж Majra

-

-

09.12.2013 в 11:04-

-

17.12.2013 в 02:42После этого можно дальше не читать